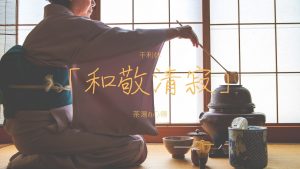

「和敬清寂(わけいせいじゃく)」

この言葉は、あまり馴染みのない言葉でした。

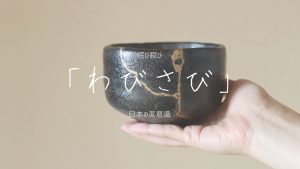

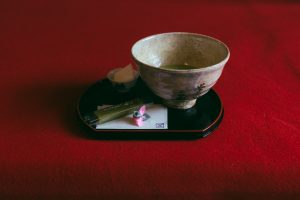

日本伝統工芸において、陶磁器茶碗を見ていくと

「茶道」との深い関係性を感じます。

千利休の唱えたお茶の精神と言えば、

この「和敬静寂」の四文字に集約させていると言っていい。

今回は、この言葉の意味について解説したいと思います。

和敬清寂(わけいせいじゃく)とは?

和敬清寂(わけいせいじゃく)とは、茶道の心得を示す標語です。

意味は、主人と賓客がお互いの心を和らげて謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすることという意です。

特に千家ではこの標語を千利休の定めた

「和」、「敬」、「清」、「寂」を表す「四規」として重要視している。

「和」

「和(わ)」とは、お互いに心を開いて仲良くするということです。

「敬」

「敬(けい)」とは、お互いに敬い合うという意味です。

「清」

「清(せい)」とは、清らかという意味ですが、目に見えるだけの清らかさではなく、心の中も清らかであるということです。

これをよく「静」と間違えることがありますが、「清」と書くのが正しいです。

はっきりと形にあらわれた物はすぐにわかりますが、心の中などははっきり形にあらわれない部分などは、どんなに汚れているのかわかりません。

心の汚れは、簡単に落とすことができないものです。

「寂」

「寂(じゃく)」とは、どんなときにも動じない心です。

お茶を飲むとき、

お点前(てまえ)をするとき、

またお客様になったとき、

お招(まね)きしたとき

など

この「和敬清寂(わけいせいじゃく)」ということばを思い出すことが大切です。

茶道は一服のお茶を通して、その教えを心に刻む日本独特の「道」

この言葉には

「和しあう心、敬いあう心、清らかな心、動じない心」という意味があります。

「誰とでも仲よく、すべてにおいて調和を大事にし、お互いを尊重し合い、何事も心から清らかであること、それによって穏やかでどんなときにも動じない心にいたる」

といった意味があります。

茶道は一服のお茶を通して、その教えを心に刻む日本独特の「道」です。

また、「一期一会(いちごいちえ)」も茶道から出た言葉です。

人との出会いを一生に一度のものと思い、相手に対し最善を尽くしながらお茶を点てることを意味しています。

茶道で、主人と客が互いの心を和らげてつつしみ敬い、茶室の品々や雰囲気を清浄な状態に保つこと。

千利休の茶道の精神・境地を表した語です。

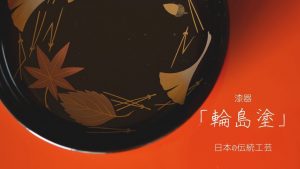

「和」「敬」はともに主客の心得を

「清」「寂」は茶庭・茶室・茶器などに関する心得を言います。

「和敬清寂」からの学び

鎌倉時代に禅宗の宗である栄西によって中国からお茶の葉がもたらされました。

その後禅宗の思想を反映させてお茶は広まって行くことになるのですが、現在のわび茶の思想を作り出したのは、将軍足利義政公のお茶の先生でもある「村田珠光」でした。

ある時、義政公が珠光に次のような問答を投げかけます。

「茶の湯とは一体何なのか?」とすると珠光は次の様に答えます。

「茶の湯では相手に礼を尽くし、尊敬することである。そのような心境になるには心が穏やかでなければならない。」

本来お茶会は、「茶事(ちゃじ)」と呼ばれます。

お客様を招いて懐石料理をいただき、濃茶と薄茶で「おもてなしする」ことをいいます。

この「茶を点てるときの心情」が大切だと説いています。

和敬清寂の由来や意味を探っていくと、現代の私達にも生きていく上で必要な精神を説いているように感じます。

千利休が生きた時代の安土桃山には、既に茶の湯は特権階級が嗜むものとして存在していました。

しかし身分の差はあれど、「茶室の中に一旦入れば、皆平等であるという精神」を組み入れたかった利休。

現代社会においても、この精神は活かされるべきものではないでしょうか?

だれもが争いをせずに生きていくにはお互いを認め合い、理解していくことが重要です。

どちらも主張を譲らず、意地を貼ったり、いがみ合ったりばかりでは何も解決もしません。

現代の私達にも、心の持ちようを説いてくれているような気がします。

これからの時代は、「茶道の精神」は活かされていくべきものだと思います。

もっと勉強して、日本文化を世界に伝えられるようにしたいと思いました!

「茶道」って、すごい!ですね。

「千利休」に関する書籍を紹介

関連記事: